Alban Arthan – la fête druidique du solstice d’hiver, communément traduit par «La lumière d’Arthur».

Alban Arthan – la fête druidique du solstice d’hiver, communément traduit par «La lumière d’Arthur».

Alban Eilir – la fête druidique de l’équinoxe de printemps, communément traduit par « la lumière de la terre ».

Alban Elfed – la fête druidique de l’équinoxe d’automne, communément traduit par « La lumière de l’eau ».

Alban Hefin – la fête druidique du solstice d’été, communément traduit par «la lumière du rivage».

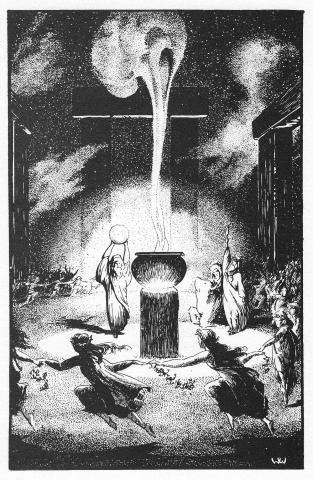

Awen (gallois) – Inspiration, le don ou la bénédiction des dieux en général, ou de la déesse Ceridwen, patronne des bardes en particulier. Équivalent à Imbas (irlandais).

Barde – dans les temps anciens, poète et conteur formé dans un collège bardique. Dans les temps modernes, celui qui considère sa créativité comme une capacité spirituelle innée, et qui choisit de nourrir cette capacité en partie ou en totalité avec le druidisme.

Beltane / Bealteinne /Beltaine – la fête druidique dédiée à la célébration du printemps et à l’union de Dieu et de la déesse. Signifiant « le bon feu », les célébrations de Beltaine incluent généralement le saut par-dessus un feu de joie. Célébrée autour du 1er mai dans l’hémisphère nord, le 1er octobre dans le sud.

Druide – dans les temps anciens, philosophe, enseignant, conseiller et magicien, le mot signifiant probablement «un sage de la forêt» ou «un voyant fort». Dans les temps modernes, celui qui suit le druidisme comme chemin spirituel, ou qui est entré au niveau de formation druidique dans un ordre druidique.

DruidCraft – type de pratique spirituelle qui combine le Druidisme avec « l’art » de la Wicca, ou lorsqu’il est écrit avec un petit « c », peut faire référence à « l’art » du Druidisme.

Eisteddfod (pluriel Eisteddfodau) – Un festival bardique et une compétition des arts de la scène. Du gallois, signifiant « une session ou une assemblée». Habituellement ouvert par une cérémonie druidique.

Équinoxe – les périodes de printemps et d’automne où le jour et la nuit sont de durée égale. Ils représentent des moments d’équilibre et aussi des tournants de l’année au fil des saisons, et sont célébrés en Druidisme par des cérémonies.

Fferyllt – Alchimistes druides, qui auraient vécu à Snowdonia, au Pays de Galles.

Gorsedd (pluriel Gorseddau) – Un terme utilisé dans le druidisme gallois pour décrire une assemblée ou un groupe de druides. Le terme signifie littéralement «siège élevé» et faisait à l’origine référence aux monticules sacrés préhistoriques, qui étaient utilisés comme lieux de rassemblement pour l’inauguration des rois, la législature et la célébration des fêtes. Un druide d’une Gorsedd ouvre généralement un Eisteddfod.

Imbolc / Oimelc – la fête druidique de la déesse, en particulier Brighid, célébrée autour du 1er février dans l’hémisphère nord, le 1er août dans le sud.

Monde intérieur – Notre monde intérieur personnel qui existe dans notre imagination ou notre psyché et qui peut parfois nous connecter à un autre monde objectif et transpersonnel.

Lughnasadh / Lammas /Lugnasad – la fête druidique des récoltes, célébrée autour du 1er août dans l’hémisphère nord, le 1er février dans le sud.

Nwyfre – le terme druidique de « force vitale », probablement dérivé d’un ancien mot celtique « Naomh » – firmament.

Autre monde – Le monde où la réalité qui existe en parallèle avec le monde physique / quotidien, que nous visitons parfois dans les rêves ou la méditation, et où les druides croient que nous voyageons à la mort du corps physique. Utilisé comme synonyme du terme « Spiritworld ».

Ovate – dans les temps anciens, prophète, voyant, guérisseur et devin. Dans les temps modernes, une personne qui étudie ou pratique l’herboristerie, la guérison et la divination dans un contexte druidique, ou qui est entrée au niveau de formation Ovate au sein d’un ordre druidique.

Revival Druiddry ou ‘The Revival Period’ – la période des 17e, 18e et 19e siècles où le druidisme a été redécouvert et réinventé.

Samhuinn/Samhain/Samain – la fête druidique des Ancêtres – un moment pour honorer ceux qui sont morts, célébrée autour du 1er novembre dans l’hémisphère nord, le 1er mai dans l’hémisphère sud.

Solstice – la période en été où le jour est le plus long et en hiver quand le jour est le plus court. Ils représentent des temps de puissantes influences célestes et terrestres, et sont célébrés en Druidisme par des cérémonies.

Spiritworld – Le monde ou la réalité qui existe en parallèle avec le monde physique / quotidien, que nous visitons parfois dans les rêves ou la méditation, et que les druides croient que nous voyageons à la mort du corps physique. Utilisé comme synonyme du terme « Autre Monde ».

Summerlands/The Blessed Isles/Hy Breasil – termes utilisés en Druidisme pour le royaume qui existe dans l’Autre Monde vers lequel nous voyageons à la mort du corps physique.